保育園や幼稚園の時には常に大人がそばにいたのに、小学生になると“子どもだけの時間”が少しずつ増えていきます。その変化に喜びを感じつつも、「いざという時、ちゃんと判断できる?」「防犯面は大丈夫?」と不安はつきません。

わが家は3人の子どもがいます。私が働いていることや兄弟がいることもあり、“ひとりで〇〇する”場面がこれまで多くありましたが、少しの工夫で親子ともに安全に、安心に過ごすことができてきました。

今回は、「一人で留守番、大丈夫かな?」「習い事に一人で行かせて大丈夫かな?」そんなモヤモヤを感じているママ・パパのために、「小1の子どもに親ができること」や、「実際にやってよかった防犯対策、声かけの工夫」についてご紹介します。

小1から始まる「一人の時間」 親が感じる変化と不安とは

小学校に入学すると、子どもの世界はぐんと広がります。保育園や幼稚園では親と一緒に登園していたのが、今ではランドセルを背負って自分で学校へ通う毎日。放課後は友達と遊んだり、学童や習いごとに出かけたりと、少しずつ親の手を離れはじめています。

子どもの自立を感じてうれしい反面、親としては「大丈夫かな?」と不安になる瞬間も増えていくのが現実です。

まだ小1なのに大丈夫?

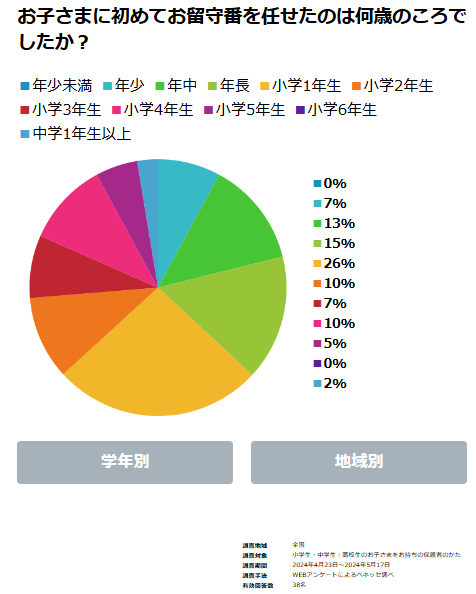

以下はBenesseによるアンケートです。

引用元:Benesse

小1で初めてお留守番を任せたのが全体の26%にあたります。1年生でのお留守番は決して珍しいことではありません。でも親が心配になるのは当たり前です。だからこそしっかりと事前準備が必要なのです。

【小1】一人で習い事に行く|一人で留守番をする|事前準備とは

わが家は共働き、しかも子どもが3人いるので一人でお留守番や一人で習い事へ行くなど、一人で行動する場面はどうしても出てきてしまうのです。そんな場面を想定して、わが家が事前に行ってきたことをご紹介します。

【できる!】自信をつける

子どもに一人でお留守番をさせることについて、罪悪感を感じたり、かわいそうなことをしていると親自身、自分を責めてしまうことありませんか?だからこそまずは「お留守番できるよ!」と子どもから言えるぐらいの自信をつけることが大切ですね。

- 『一人でする』経験を増やす

(例:学校の準備、お風呂に入る準備) - 『ちょっと待っててね』を増やす

(例:ゴミ出し、洗濯干し) - 『できたね!』の声掛けを増やす

(普段から励まして、自分でできたことを一緒に喜ぶ)

こうした小さな「一人でできた!」の積み重ねが、子どもにとって大きな自信になります。そしてその自信が「お留守番もやってみようかな」という前向きな気持ちにつながっていくんですよね。

親としても「もうちょっと大丈夫かも」と思える瞬間が少しずつ増えていくはず。焦らず、できたことを一緒に喜びながら、子どものペースで準備を進めていきましょう。

【どうする?】判断力を養う

一番心配なのが「なにかあった時、対応でできるのかな…」ということ。いざという時は子どもが一人で判断をしなくてはなりません。そんなときに、判断する材料を親子で共有しておくことが大切だと思います。

- 『もし◯◯だったらどうする?』と問いかける

(以下で事例を紹介) - 『どっちに行く?』と一緒に歩く道で問いかける

(安全な道の選び方を共有)

1.『もし◯◯だったらどうする?』のわが家の過去の題材をご紹介します。

Q : もしピンポン(訪問者)が鳴ったらどうする?

→A : 出なくていいよ。無視!

Q : 「お母さんに連れてきてと言われたんだ」と知らない人に言われたら?

→A : 絶対にそんなことは頼まないから信じない。

Q : 「助けて欲しいんだけどちょっと来てくれる?」と助けを求められたら?

→A : 小1のあなたでは助けられることは少ないから、近くの大人に声をかけなさい。

小3になっても続けていたある日、Q : 「習い事の日に鍵を持っていなくて家に入れなかったらどうする?」と私に問われた娘。娘の回答は「家の前でお兄ちゃんを待つ」でした。

私「それもいいけど(否定はしない)、A : 習い事の先生が来ないなって心配するから、ランドセルのまま習い事に行った方がいいんじゃない?」とやり取りをしていました。

一週間後、まんまと鍵を忘れた娘。ランドセルのまま習い事へ。習い事が終わり再び帰宅したころ、兄も帰宅を家に入れたようです。これが家の前で待っていたら仕事中に習い事先から電話がくるなど、周囲の大人も心配しますからね。

【助けて!】頼れる人をつくる|教える

どうしても子どもだけでは解決できない!ってあると思います。そういう困ったときに、どうするかも考えておく必要があります。そんないざという時に備え、以下の話を子どもとしておきましょう。

- 『身近な大人』を伝えておく

(近所の人と信頼関係を築くことが大切) - 『困ったときにはここに行く』を決めておく

(自宅や通学路周辺のお店など確認しておく) - 『助けを呼ぶ言葉』を身につけておく

(困ったときにどう伝えるかを練習)

こうした話を日ごろからしておくことで、「もしものとき、どうしよう…」という不安が少しずつ安心に変わっていきます。

大切なのは「一人でなんとかしなきゃ」ではなく、「困ったら誰かに頼っていいんだよ」と伝えておくこと。助けを求めることは恥ずかしいことではなく、自分を守るために必要な行動だということを、繰り返し伝えていきたいですね。

親自身も、近所の人とあいさつを交わしたり、お店の人と顔見知りになったりと、子どもが安心して頼れる環境づくりを意識していけるといいですね。

安心をプラスする防犯対策

わが家では他にも、子どもが安全に過ごすための工夫を取り入れました。

たとえば、

- ケータイを所有し、GPSを活用して居場所を確認できるようにする

- 防犯ブザーをすべてのバックにつける

- 学校でもらってくる防犯の呼びかけのおたよりを一緒に見る

小1で土曜の学童へ一人で行き来するようになった息子。好奇心旺盛な息子はある日寄り道を…。仕事中に学童の先生から「〇〇くんが時間になっても来ません、お休みですか?」と連絡が!

ケータイへ電話をしても出ない息子。GPSで位置を確認すると、学童のすぐそばに。家を出遅れたのかなとしばらく待っていると先生から「来ました」と連絡が。息子は近くで虫取りをしていたようでした…。電話が通じなくても位置だけでも確認できると安心でした。

| 防犯ブザー 防犯アラーム 3個セット Qosea 140dB 爆音 LEDライト付き 小学生/女性/お年寄り 大音量アラーム 痴漢撃退 誘拐防止 ピンを抜くだけ ピンク ブラック ブルー 新品価格 |

【まとめ】子どもの“一人”に備えて、親ができること

子どもの『一人で習い事に行く』『一人で留守番をする』ことは、親にとってもドキドキする経験。

でも事前の準備と日々の声かけで、その不安はぐっと減らすことができます。

- 【できる!】自信をつける

- 【どうする?】判断力を養う

- 【助けて!】頼れる人をつくる|教える

これらに+防犯グッズを充実させることでさらに安心感が増しますね。

子どもが安心して過ごせるように、そして親も安心して任せられるように、少しずつ準備を進めていきましょう。

コメント